Breve excursus sulle varie fasi che hanno portato allo studio e all’emersione della cultura popolare e di come oggi sia una mera teca da museo senza più appigli con la realtà che dovrebbe produrla.

Il folklore, inteso come rappresentazione culturale delle tradizioni popolari (cioè gli usi, i costumi, le musiche, la cucina, le tecniche, i saperi, i racconti, le fiabe, ecc.), è stato oggetto di interesse da parte del movimento romanticista, a partire dal 1700, per poi fiorire nel 1800. E’ in questo periodo che nasce, in un certo senso, l’antropologia come studio delle culture popolari.

Il Volksgeist, lo Spirito del popolo era, nell’intenzione dei Romantici, l’elevazione della volontà della Nazione quale legge fondamentale del suo sviluppo sociale, contrapposto al giusnaturalismo, che vedeva come fondamento la legge naturale. Lo Spirito, ossia l’individuo universale, concetto largamente usato da Hegel, corrispondeva, nell’idea dei Romantici, all’Individuo-Popolo o all’Individuo-Nazione che trovava le sue radici nella cultura popolare, la quale venne utilizzata sia per differenziarsi da altri Individui-Nazione sia per accentuare le proprie peculiarità. E’ vero che buone parti del pensiero dei Romantici furono utilizzate per giustificare i nazionalismi e per dare una connotazione filosofico-culturale al regime nazista, ma è anche vero che questa filosofia diede il via all’analisi antropologica, che avrebbe, nel tempo, cambiato per sempre il concetto di Cultura.

La cultura popolare in Italia nell’Ottocento e primi del Novecento

In Italia il primo a porre l’attenzione sulle culture popolari fu Niccolò Tommaseo che, nel suo incontro con la poetessa pastora Beatrice di Pian degli Ontani, nel 1832 scrisse:

Feci venire di Pian degli Ontani una Beatrice, moglie d’un pastore, donna di circa trent’anni che non sa leggere e che improvvisa ottave con facilità, senza sgarar verso quasi mai: con un volger d’occhi ispirato, quale non l’aveva di certo madama De Sade [ ] Donna sempre mirabile; meno però, quando si pensa che il verseggiare è quasi istinto ne’ tagliatori e ne’ carbonai di que’ monti“.

Quel quasi istinto lasciò germogliare l’idea, tra numerosi intellettuali, che i contadini, i pastori, gli strati più umili della popolazione, avessero spontaneamente e forse inconsapevolmente l’istinto alla poesia, ai versi. Un istinto millenario, capace di produrre versi, musiche, canti, tecniche e saperi che furono oggetto di indagine, ma in chiave positivista, ossia, detta in altri termini, in chiave estetico-letteraria secondo un approccio assolutistico: c’è una cultura superiore, frutto dell’evoluzione degli studi e una cultura inferiore, frutto dell’ignoranza e di disgregate conoscenze delle cose. In quest’ottica il folklore venne sì studiato, ma come espressione pittoresca del popolo delle campagne. E’ con quest’ottica che, per tutto fine Ottocento e fino alla prima metà del Novecento, il folklore veniva catalogato tra le belle cose d’Italia, ma senza mai rientrare degnamente nel concetto di cultura (o di culture, per usare un’espressione del relativismo antropologico).

Gramsci e De Martino

Ma fu proprio un Intellettuale, Antonio Gramsci, che, nelle sue Osservazioni sul Folklore (Quaderni dal Carcere), individuò un nuovo approccio alla cultura popolare: non più un popolo indistinto che produce aspetti pittoreschi e folklorici, frutto dell’arretratezza e dell’ignoranza (com’era nell’approccio positivista), ma l’espressione alternativa di una cultura frutto di classi oppresse dalla cultura dominante. Gramsci, quindi, inserisce la produzione culturale popolare in un contesto sociale, la storicizza e la rende un’alternativa alla cultura dominante.

Il suo approccio sarà poi adottato da studiosi come Ernesto De Martino e Gianni Bosio, che condurranno le loro ricerche consapevoli che l’emersione della produzione culturale popolare favorirà una presa di coscienza delle classi subalterne in chiave anti-borghese.

Senza l’apporto di Intellettuali come Gramsci, De Martino, Bosio e tanti altri, le culture popolari non avrebbero avuto quella dignità tale da essere poi considerate, nei decenni successivi, alla stregua di un Patrimonio intangibile degno di tutela istituzionale (nel bene e nel male), tant’è che le varie Convenzioni UNESCO, sin dal 1989, sono state volte a dare salvaguardia e valorizzazione al folklore, nei suoi aspetti materiali e immateriali. Il loro apporto è stato, quindi, fondamentale, non tanto e non solo nello spostare l’indagine sulle culture popolari da un terreno estetico a uno sociologico-antropologico, ma anche nel capovolgere l’azione dell’Intellettuale, il quale non si pone come docente, dall’alto del suo sapere, ma come allievo nei confronti dei portatori di saperi folklorici.

Tuttavia questi intellettuali, che hanno avuto il pregio di dare rilievo al folklore, hanno vissuto in un’epoca in cui il dualismo cultura egemonica / cultura subalterna si sostanziava in modo netto: da un lato c’era, quindi, il popolo sottomesso e dall’altro lato la borghesia; da un lato la Civiltà contadina, dall’altro la civiltà cittadina. Insomma, netta era la distanza tra i due poli.

Gli anni Sessanta e Settanta

A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, però, qualcosa è cambiato. Le emigrazioni di massa, l’industrializzazione, l’emersione della società dei consumi, la diffusione di mezzi di comunicazione di massa come la TV e, in generale, un nuovo modello sociale, basato sul benessere e sull’urbanizzazione, hanno contribuito alla scomparsa della Civiltà contadina e delle sue produzioni immateriali: storie, saperi, musiche e canti vennero travolti da modelli culturali più appetibili e diffusi. Del resto la cultura popolare veniva vista come un’espressione di un cattivo passato da dimenticare, fatto di miseria e fame, mentre la nuova cultura egemonica predicava benessere ed era incompatibile con il vivere povero delle campagne, ormai svuotate a favore del più remunerativo lavoro nelle industrie nascenti.

E’ in questo periodo che molti intellettuali hanno ripreso gli studi di Gramsci e De Martino sul folklore non più e non solo in chiave anti-borghese, ma anche in chiave anti-capitalista, anti-egemonica e, successivamente, anti-globalista e localista, dove il dualismo egemonia/subalternità non rappresenta più la lotta di classe tra chi vive in mondi diversi e in contrapposizione, ma una frammentazione sociale inserita nel contesto dell’interclassismo.

Se è vero che il povero, ormai privo del suo terreno di riferimento, sogna di essere ricco e sogna, come modello del benessere, la Seicento, la casa al mare e uno stipendio sicuro, il suo volersi elevare a borghese (o piccolo-borghese) è l’esempio di una stratificazione sociale frammentata e fittamente segmentata, dove non vi è più una (potenziale e possibile) lotta di classe, ma una lotta a senso unico, volta all’illusorio raggiungimento del sogno del benessere. In questo quadro mutano i c.d. folkways, ossia le abitudini dell’individuo e i costumi della società che sorgono da sforzi intesi a soddisfare i bisogni (William Sunmer, Costumi di gruppo, 1906), non sono più nettamente trasmessi dal gruppo di riferimento, ma si confondono con quei bisogni, indotti o spontanei, propri della civiltà cittadina attraverso le influenze della società dei consumi.

Insomma, la cultura popolare inurbata e rimodellata nei ceti operai di periferia, nell’incontro-scontro tra operai e piccola borghesia, nel mescolamento tra vecchi modelli e nuovi bisogni, produce, tra gli intellettuali di sinistra degli anni Settanta, un nuovo approccio, che è quello dell’analisi demologica non più di matrice gramsciana, ma volta a studiare le culture subalterne e suburbane. Quel poco che resta della Civiltà contadina è oggetto di incessanti studi e ricerche, che oggi rappresentano l’architrave della conoscenza che possiamo avere di ciò che in quel periodo restava ancora autentico. Dico autentico non perché nelle culture popolari possa essere ammesso un termine del genere, ma perché oggi quelle ricerche etnografiche vengono cristallizzate nel concetto di tradizione e fatte passare per espressione di identità culturale, quando altro non sono che un aspetto mutevole di una realtà che di lì a poco sarebbe totalmente scomparsa.

L’opera degli Intellettuali di quel periodo fu quindi di ri-scoperta e ri-proposta contro la massificazione industriale, la produzione egemonica musicale, insomma, il consumismo, l’omologazione e l’industrializzazione che, nel corso degli anni, avrebbe profondamente mutato le matrici culturali e, di conseguenza, le espressioni stesse.

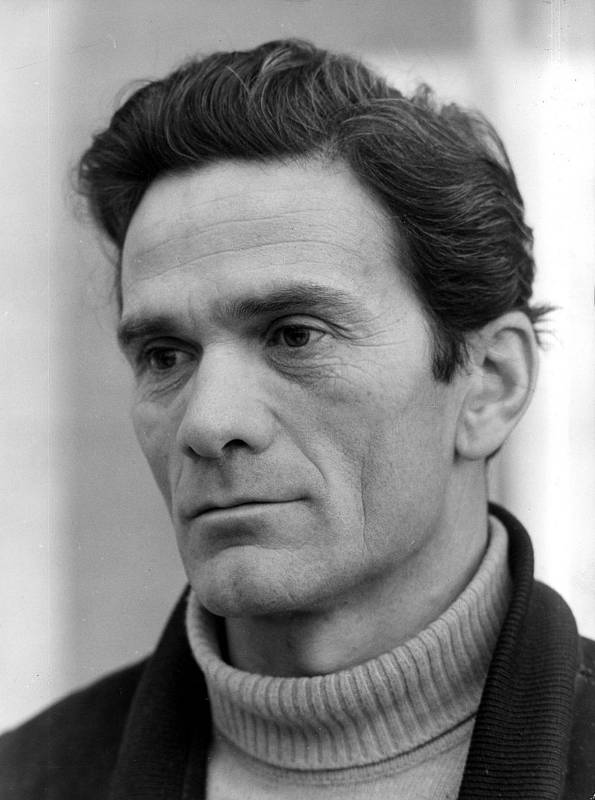

L’intellettuale che più ha messo l’accento sulla disgregazione della cultura popolare ad opera della società dei consumi fu Pier Paolo Pasolini, il quale s’interrogava su come la cultura popolare potesse rimodellarsi all’interno di una struttura sociale ormai profondamente mutata.

Accanto a lui, Alberto Mario Cirese (Cultura egemonica e culture subalterne, 1973) gettò le basi per una riflessione sul rapporto tra egemonia e subalternità non più in chiave gramsciana ma secondo un’indagine che tenesse conto anche della reciproca influenza tra la cultura egemonica e quelle subalterne nonché della circolarità del rapporto tra esse, nell’ottica per cui il folklore si pone come un’espressione di cultura alternativa e implicitamente contestativa che però si rimodella ogniqualvolta i suoi portatori si trovano a cavallo tra l’egemonia e una subalternità che però non è cementificata, ma è inserita in un corpo estraneo ad essa e rimodellabile continuamente.

Del resto è storia recente che la cultura popolare è diventata sempre più appannaggio della massa e di quegli intellettuali piccolo-borghesi inurbati che trovano in essa uno sfogo nei confronti della nevrosi prodotta da modelli omologanti di matrice globale. Ma non solo! E’ anche un pretesto per riaffermare presunte identità locali che, però, non avevano alcun senso nella Civiltà contadina. Il concetto di identità è stato introdotto, anzi, nella riemersione della cultura popolare, come riaffermazione di presunti valori territoriali contrapposti al modello global.

Gli anni Ottanta e Novanta

Difatti gli anni Ottanta e Novanta hanno rappresentato, per la cultura popolare, un periodo sì di rivitalizzazione (frutto anche della conseguente attenzione globale nei confronti delle diversità culturali, come l’es. dell’UNESCO), ma anche di profondo mutamento. Se da un lato si moltiplicavano le attenzioni rivolte alle espressioni culturali e rinasceva l’interesse nei confronti delle loro rappresentazioni (cucina tipica, musiche e canti, in particolare), soprattutto in chiave di promozione del territorio nei confronti del sempre crescente fenomeno turistico, dall’altro si sentiva sempre più pressante l’intrusione del mercato del folklore di matrice, appunto, egemonica. E l’appropriazione del concetto di Patrimonio Culturale da parte delle Istituzioni (si pensi alla creazione di apposite Fondazioni per la sua promozione) unito alla sempre maggiore attività del mercato degli eventi ha di fatto consegnato la cultura popolare, nello specifico musiche e canti, nelle mani della cultura egemonica, la quale, chiaramente, ha tutto l’interesse a spezzettare e sminuzzare le espressioni folkloriche selezionandone gli aspetti più appetibili sul mercato degli eventi e trascurando, di fatto, quelli meno vendibili. Quest’operazione, squisitamente egemonica e omologante, da un lato ha privato di ogni valore la cultura nella sua complessità e dall’altro ha sottratto ai suoi portatori il diritto di usarla e ricontestualizzarla.

Ma, ad ogni modo, ormai questo diritto non c’è più proprio perché non c’è più quel sub-strato culturale che produce espressioni culturali sue proprie. Insomma, ciò di cui si è appropriata la cultura egemonica non è tanto la cultura popolare in sé (quella si è liquefatta e si mescola e confonde nell’interclassismo) quanto l’oggetto dell’indagine etno-demografica di quarant’anni fa, in altre parole un oggetto museale, però immateriale.

Oggi che succede?

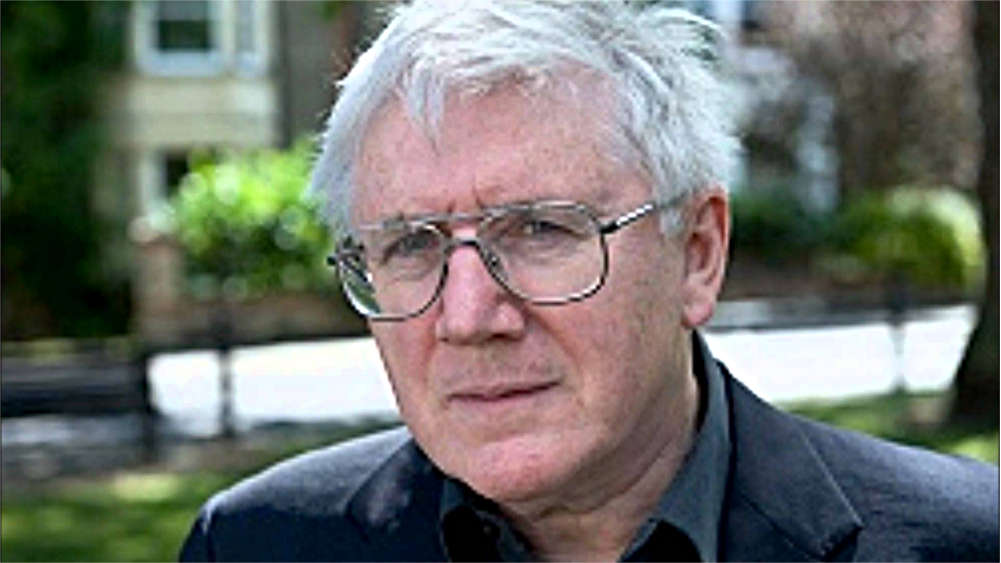

Raymond Geuss, classe 1946 e professore emerito all’Università di Cambridge, scrive “la filosofia è morta: i segni vitali prodotti una quarantina di anni fa, l’eccitazione, la creatività, l’inventiva sono sostituite, ormai, da tediose recite e rievocazioni storiche” (qui trovi l’articolo originale). Mi permetto di citarlo perché, in fondo, è essenzialmente ciò che è accaduto alla cultura popolare.

E’ morta sotto la scure della società dei consumi, che ha fatto delle espressioni culturali popolari vive una merce da dare ad uso e consumo di stakeholders, turisti e massa indistinta e indiscriminata che non si riconosce né produce espressioni culturali nuove in quanto non le appartengono.

In altre parole, come ben dice Geuss, la creatività e l’inventiva sono sostituite da rievocazioni storiche, dall’ossessiva ripetizione della tradizione, che però non è rivitalizzata, ricontestualizzata e utilizzata in chiave anti-egemonica, ma ridotta a mera spettacolarizzazione, a ricordo quasi bucolico di un passato che non c’è più e che si ripropone come teca da museo.

In questo quadro la ricerca demologica si è interrotta ed è incapace di scandagliare le rappresentazioni dei sub-strati culturali ormai liquefatti e confusi tra ceti marginali e ceti borghesi. Non c’è più un anti- da proporre (anti-sistema, anti-capitalismo, anti-borghesia, anti-globalizzazione, ecc.) perché la critica che ha sempre sorretto la cultura popolare è scomparsa e il nemico da combattere oggi è talmente invisibile da non esistere.

Insomma, oggi il folklore è più simile a quello guardato con gli occhi del Positivismo ma in chiave moderna, ossia spettacolarizzazione estetico-letteraria di espressioni d’identità locale, mentre però i suoi portatori non esprimono una cultura, ma un ricordo, tenuto vivo solo dal mercato. E’ per questo che ormai da molti anni quei pochi portatori sani, ancora vivi, della Civiltà contadina, hanno abbandonato il campo della ri-proposta, in quanto non gli appartiene più, mentre sul campo sono rimasti quelli che non esprimono più alcunché, se non ciò che il mercato (o la moda del momento) gli impone di esprimere. Una sorta di servilismo che, però, soggiace alla legge del ribasso. Ne ho parlato, in riferimento alla musica, in quest’articolo.

Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale diceva Hegel, a voler significare che Ragione e reale sono la stessa cosa. Questo la cultura popolare, nell’illetteralità dei suoi portatori, l’aveva intuito, come Gramsci aveva intuito che da questa filosofia spontanea potessero trarsi le basi per riaffermare la dignità delle classi popolari, mentre oggi il Razionale s’identifica con altro, che la demologia ancora non ha saputo (o voluto) individuare e gli Intellettuali si tengono ben lontani dal comprenderlo, mentre il reale è solo uno stantio ricordo del passato, che si manifesta nell’inconsapevole servilismo di chi, quella cultura popolare, pretende di esternarla senza sapere che, in realtà, sta solo perpetrando le istanze del potere egemonico.