Ovvero, la truffa dei Social Network che ci controllano, influenzano e decidono su di noi con oscure linee guida.

I social, si sa, sono nati per far interagire le persone, mantenerle in contatto, creare nuove relazioni, condividere ricordi, esperienze, pensieri, far conoscere prodotti o servizi, per vendere sé stessi e per far conoscere e diffondere battaglie sociali o ambientali.

Insomma, sono una cosa buona, almeno per come sono stati pensati all’inizio. Però dal 2006 ad oggi (anno in cui Facebook, il primo Social Network, ha iniziato a diffondersi in Italia) molto è cambiato, in particolare nella gestione delle relazioni da parte di una sempre più spudorata filosofia del controllo e delle influenze sociali, non tanto quella di Orwelliana memoria (che ha ispirato la concezione del Grande Fratello e che trova le sue radici nel Panopticon di Jeremy Bentham), ma più semplicemente e meschinamente quella della pianificazione strategica degli obiettivi aziendali.

Secondo tale visione gli utenti sono considerati dei meri prodotti da cui trarre ogni informazione possibile finalizzata a vendere prodotti e servizi cuciti su misura, ma, dato che la frammentazione è difficile da gestire, finalizzata soprattutto a influenzare gusti e tendenze per poter, al fine, attuare pratiche commerciali di massa precedute da esperimenti sociali di massa.

E’ evidente che in questo contesto la politica internazionale, di stampo capitalista, è attratta da questi modelli come una mosca è attratta dalla cacca, per cui entra con tutti e due i piedi nella gestione dei Social, favorisce e influenza le linee guida per la moderazione dei contenuti, decidendo cosa è conveniente diffondere e cosa, invece, va relegato nell’oblio delle relazioni sociali virtuali o, peggio, va deriso, annichilito, strumentalizzato.

Detto in altri termini, molto più sintetici, i Social sono nient’altro che prodotti per calmierare il mercato delle relazioni sociali e per controllare, gestire e razionalizzare la massa (a)critica di contenuti teoricamente liberi ma influenzati, mentre quelli potenzialmente dannosi per la tenuta del sistema sociale vengono marginalizzati, derisi (anche e soprattutto dagli stessi utenti) e, al limite, oscurati. Nemmeno così è chiaro? Allora ti rubo solo 2 minuti per spiegare meglio il concetto. Ma, come mi piace fare sempre, parto dagli inizi.

La genesi di Facebook

Tra il 2003 e il 2004 un giovanissimo Mark Zuckerberg creò un portale finalizzato a rendere interattivo sul Web il classico faccia-libro dei college americani (da qui il nome) che raccoglieva foto, nome e corsi frequentati da ogni studente.

Dato il massiccio successo del Social, questo si diffuse rapidamente anche fuori dai campus universitari, trasformandosi da un Social per studenti a un Social per chiunque. Non più solo studenti, ma tutte le persone potevano entrare in contatto: parenti, amici, ex compagni di scuola, colleghi di lavoro, ecc.

L’idea era buona e, di lì a poco, portò alla nascita di una nuova concezione del web: non più perso nell’anonimato di nick e avatar, ma popolato da persone reali, cioè da persone che – volontariamente – inserivano sul social i propri dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, foto personali, ecc., il tutto nel nome dell’allaccio dei rapporti.

Una vera rivoluzione digitale, insomma. Non che il web sia cambiato da quel momento, attenzione, perché ancora oggi, a distanza di 13 anni, sopravvivono forum, blog o chat popolati da pseudonimi e nick, ma è innegabile che Facebook abbia contribuito alla identificazione degli utenti del web.

Ma il sistema non funzionava…

Però il “sistema”, dopo pochissimo tempo, iniziò a scricchiolare, perché in effetti la gente gradiva la possibilità di interagire con persone conosciute o di riallacciare i rapporti con persone perse nell’oblio dei ricordi e magari residenti in altre parti del mondo (tanto che, per anni, è sopravvissuta la moda di creare gruppi di gente con lo stesso cognome, per ritrovare radici comuni), ma non gradiva affatto il confronto di idee diametralmente opposte alle proprie.

Insomma, molte persone, restie al confronto e al dibattito, cominciavano a disaffezionarsi allo strumento perché sgradivano la presenza, sulla propria home, di contenuti dissimili dalle proprie convinzioni.

L’algoritmo che ti fa sentire a tuo agio

Zuckerberg, che non è fesso e che spesso ha usato gli strumenti statistici di gradimento del proprio social (abusandone a volte) per capire le tendenze dei propri utenti, ha corretto il tiro creando un algoritmo che si chiama EdgeRank, il quale sceglie i contenuti da far vedere agli utenti in base ai contenuti che essi gradiscono tramite like, commenti e condivisioni.

Oddio, l’algoritmo cattivo è nato “ufficialmente” per gestire l’enorme mole di contenuti pubblicata sul social (quindi sarebbe impossibile mostrare tutto ciò che viene pubblicato dai propri contatti), ma di fatto apre a un nuovo interessante scenario sociale: l’utente viene inserito in una sorta di area di confort, in cui vede solo ed esclusivamente i contenuti di persone con cui interagisce maggiormente e che, quindi, apprezza.

Quello che i cervelloni della Silicon Valley cercano di fare è di trattenere quanto più possibile i propri utenti sul Social, mostrando loro cose che apprezzano. E’ evidente che questo sistema da un lato evita il confronto (o lo scontro) di visioni opposte, ma dall’altro rimbambisce le coscienze perché contribuisce a creare una visione (seppur virtuale) di un mondo conforme alle proprie credenze, illusioni e aspirazioni.

Un modello vincente

E’ inutile dire che il successo di questo “modello” è stato mutuato da altri Social, come Twitter, You Tube e Google Plus ed è stato attenzionato dalla politica globale.

Già, perché Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin e oggi il nuovo CEO Sundar Pichai (vertici di Google) si incontrano regolarmente con la Casa Bianca e persino con il Pentagono per questioni di sicurezza nazionale, ma soprattutto per definire le politiche dell’informazione globale.

Eggià. E’ recente la notizia per cui i vertici di Facebook e di Google hanno siglato un accordo volto a ridurre le bufale e le fake-news su internet. Come? Attraverso potenti algoritmi in grado di riconoscere le notizie false e relegarle nell’oblio della rete (in settima o ottava pagina su Google o in fondo alla home su Facebook), perché al giorno d’oggi le notizie scomode (o false, chissà) non si cancellano più (altrimenti si griderebbe allo scandalo e alla censura) ma semplicemente si relegano in fondo, dove solo gli utenti più certosini arrivano, ma dove la massa di utenti non arriva.

L’Italia finalmente ha una scusa per regolamentare la rete

Pare ovvio dire che questo rimedio è stato invocato dalla classe politica e dai media nostrani come un toccasana per l’informazione “vera” (leggasi: di regime), perché, con la scusa della lotta alle bufale e alle fake-news, finalmente si ha una scusa valida per regolamentare un settore delicato e oggetto – da quasi 20 anni ormai – di disegni di legge sempre discussi ma mai approvati.

Ora, invece, la proposta attuale prevede l’istituzione di un’Autority pubblica e indipendente (anche dal sistema giudiziario) che, attraverso le segnalazioni, provveda a far cancellare i contenuti falsi e diffamatori in modo rapido e autonomo, cioè senza il preventivo passaggio da un organo giudiziale che – data la lentezza delle procedure – non permetterebbe di rimuovere in tempo contenuti potenzialmente diffamatori o pericolosi.

Le intenzioni sono corrette, sì, ma senza un contraddittorio saremo certi che i contenuti siano effettivamente bufale, fake-news, diffamazioni o non invece articoli scomodi al sistema di potere? Se è vero che le Autority sono organismi indipendenti, è anche vero che sono – di fatto e immancabilmente – sbilanciati verso chi li ha nominati (o li controlla o semplicemente ne conosce componenti e dinamiche interne…) piuttosto che verso il semplice cittadino.

Del resto in Italia siamo abituati al fatto che ogni legge liberticida è lastricata di buone intenzioni.

Ma questo sistema che si vuole introdurre in Italia, è già di fatto applicato dai gestori dei Social e tutti quanti ne conosciamo l’uso e le finalità: le cosiddette “linee guida”.

Le linee guida per la moderazione e l’arma della segnalazione

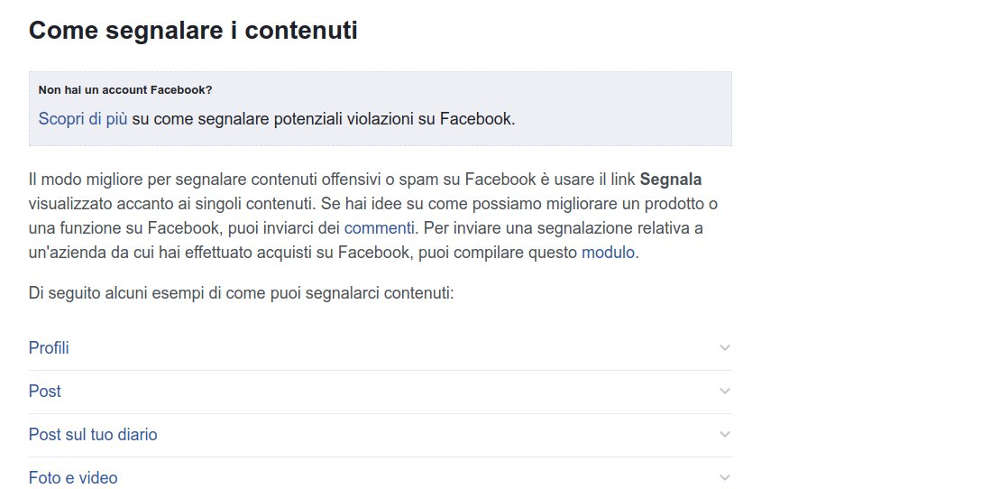

A chi non è mai capitato di segnalare a Facebook o a Twitter un contenuto ritenuto offensivo? Si tratti di pornografia, odio o violenza, offese o insulti, più o meno a tutti quanti è capitato di segnalare contenuti sgraditi.

E quante volte Facebook ci ha risposto che i contenuti non sono stati rimossi perché non violano le linee guida? Capita soprattutto quando si segnalano gruppi estremisti che inneggiano all’odio razziale, al fascismo o alla violenza.

Rispettano le linee guida, sì.

Ma l’immagine di un quadro, come il Cupido di Caravaggio, viene immediatamente censurata perché non rispetta le linee guida. Ciò accade da anni ed è successo per un quadro di Modigliani, il Nudo di Courbet e per tantissime altre opere d’arte che contengono pure un accenno di seno! E quindi? Che criteri usa Facebook per stabilire cosa è conforme e cosa no? Per non appesantire la lettura, vi rimando a quest’ottima inchiesta del Guardian.

La realtà è che i Social hanno regole tutte loro per decidere cosa è sconveniente e cosa no, regole che – ovviamente – non sono né democratiche né socialmente condivise da chi usufruisce del servizio, semplicemente sono imposte e decise dagli sviluppatori e dai CEO dei Social, in combutta con la politica e, chiaramente, con i finanziatori.

E’ qui che casca l’asino.

Il caso Tartaglia

Ricordate il caso Tartaglia? L’assalitore di Berlusconi? Successe nel 2009. Dopo il fatto, nacquero diversi gruppi su Facebook, che inneggiavano all’assalitore. Nessuna segnalazione fu sufficiente a rimuoverli, ma bastò una telefonata dell’ex Ministro Maroni al CEO di Facebook per far rimuovere i contenuti.

Ecco, questa è la summa della democrazia sui social. E attenzione, badate bene, non è un problema di poco conto. Qualcuno risponderebbe che i vertici dell’Azienda possono decidere liberamente cosa far pubblicare e cosa no, perché in fondo il Social è casa loro e noi siamo “ospiti”. Ma oggi non è più così.

I social sono una cosa pubblica

I Social influenzano pesantemente ogni singolo aspetto della vita di una persona, persino della vita di un’Azienda o di una formazione politica, sono entrati così capillarmente nelle nostre vite e nelle nostre scelte quotidiane da esserne ormai parte integrante, quindi una discussione sulla democratizzazione dei Social sarebbe più che opportuna.

Andrebbe fatta almeno per riflettere su cosa sia davvero preminente per la tenuta sociale e democratica di un Paese, cioè se contano più le Costituzioni e le Leggi o il capriccio di un CEO che vive dall’altra parte del Mondo e decide le sorti di persone, gruppi, partiti o Aziende, così, magari di testa sua oppure influenzato da finanziatori e potenziali avversari delle sopracitate.

Il problema, come vedete, non è banale e comprende molti aspetti politici e giuridici: dalla gestione dei dati personali alla privacy degli utenti, all’educazione dei figli (come crescerà un figlio se sui social ha accesso libero a contenuti di odio e violenza?), alla diffusione di ideologie e concetti distorti, all’alfabetizzazione emotiva e, non ultimo, alla governance del web.

Gli esperimenti social

Una cosa di non poco conto (se non vi bastassero quelle appena raccontate) è che Facebook ci usa costantemente per esperimenti sociali di vario tipo.

Per esempio, nel 2012 ha controllato quanti utenti iniziassero a digitare uno status che superava i 5 caratteri e che non veniva pubblicato entro 10 minuti dalla composizione. Ciò per capire cosa avrebbero scritto e cosa ha spinto gli utenti a non pubblicare il proprio aggiornamento. Ma non solo.

Le foto profilo con l’arcobaleno (per appoggiare i diritti dei gay) o con la bandiera francese (in segno di vicinanza ai francesi, colpiti dagli attacchi terroristici) non sono altro che esperimenti su cavie di laboratorio (cioè gli utenti che l’hanno fatto…) per capire quante persone si adeguano agli atteggiamenti collettivi e, quindi, sono facilmente influenzabili dalla viralità dei contenuti.

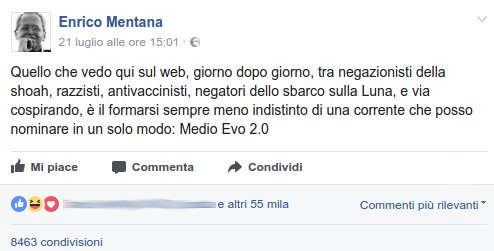

Tra l’altro la sempre più invasiva diffusione di contenuti di bassa qualità, per non parlare delle fake news, alza sempre più l’asticella dell’analfabetismo funzionale, che già in Italia ha raggiunto livelli allarmanti.

Gli esperimenti più nascosti riguardano i gusti e le tendenze commerciali

Quindi ogni volta che partecipi a un test tipo “cosa farò da grande” o “quale personaggio storico sarei” o, ancora, “chi ero in una vita precedente”, sappi che Facebook o aziende controllate, stanno studiando i tuoi comportamenti, i tuoi gusti e le tue tendenze. Perché? Per capire chi sei, cosa fai, cosa ti piace, per chi voteresti (esperimento già fatto nel 2010, con successo, e per cui le influenze sono state significative negli USA…), che gusti sessuali hai, come ti poni con la gente, ecc. Tutto nel nome del “sano divertimento social”, che per te è inoffensivo, certo, ma per loro rappresenta una forma di guadagno, di controllo e di influenza, commerciale e soprattutto politica.

Quindi se ti dichiari antisistema, ma poi partecipi a questi test (inconsapevolmente, ovvio), sappi che sei ben integrato nel sistema e ne esci fuori solo in un modo.

Uscite dai social!

Uscite dai social non è un’esortazione, perché so benissimo che – almeno nel breve e medio periodo – ciò non accadrà e che ormai siamo tutti assuefatti dalla droga sociale e dal nostro alterego virtuale che ci consente di buttare sui Social tutte le nostre inadeguatezze reali e di crearci un personaggio, più o meno credibile e famoso.

Io, per esempio, non ci sto più. Sopravvivo solo su twitter, consapevole che, purtroppo, è un modo per far conoscere i miei quattro articoli ai miei quattro lettori.

Tra l’altro sappiamo tutti benissimo che la fama sui Social non corrisponde né alla fama reale né ad un nostro appagamento spirituale (né tanto meno materiale…), però anche questo fa parte della pia illusione – tutta moderna – che l’apparire virtuale conta più dell’essere reale.

Uscire è l’unico modo per salvarci

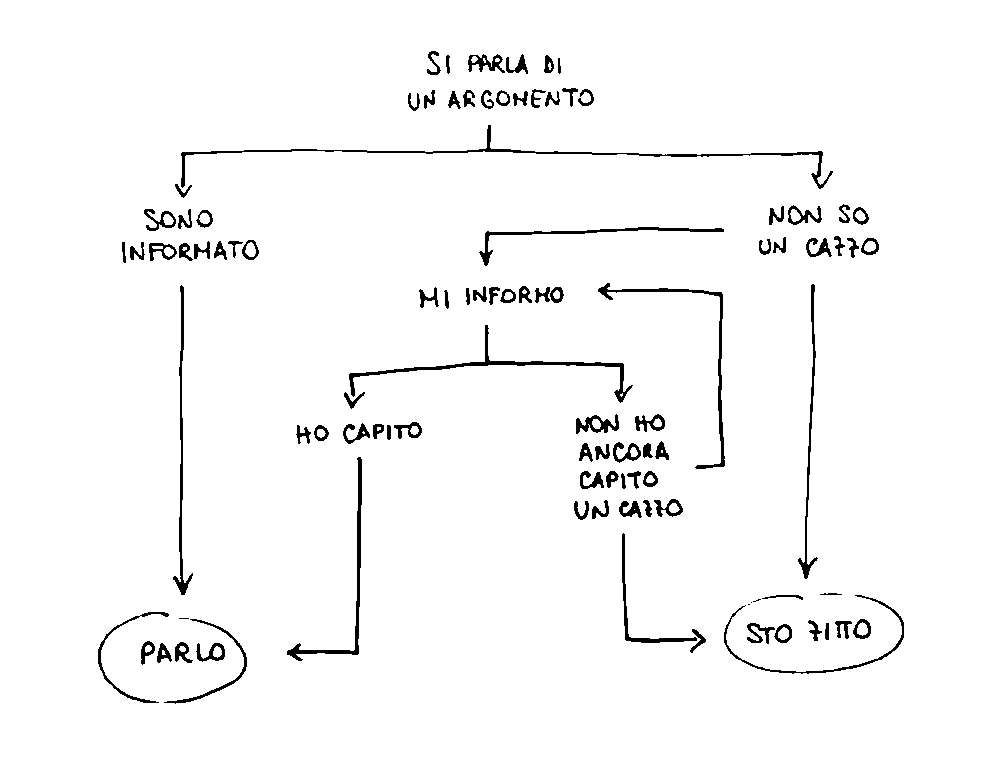

Uscite dai Social non è un’esortazione, è solo la lucida consapevolezza che è l’unico modo per salvarci, per smettere di essere cavie, per finirla di essere influenzati, per tornare ad essere persone e non prodotti e, per l’effetto, per ripristinare – questo sì nel lungo periodo – quel minimo di socialità e senso critico che ci consentirà, un giorno, di riprendere in mano le sorti del nostro Paese e di tornare a leggere, informarci e discutere faccia a faccia, magari arrabbiandoci a voce alta (e non pigiando con forza sulla tastiera e reprimendo quella rabbia annebbiata dalla luce del pc o del telefono).

Insomma, di tornare a quella vita reale fatta di scelte consapevoli che i cosiddetti nativi digitali non riescono nemmeno ad immaginare. Ma ciò non vuol dire abbandonare internet, semplicemente vuol dire abbandonare i Social, che di sociale – francamente – hanno un bel nulla e che ci stanno facendo dimenticare – a poco a poco – la vera socialità, quella fatta di sguardi, parole, toni e gesti che rappresentano la vita vera.

Quella vera, non quella che passiamo rincoglioniti davanti ad uno schermo, illudendoci di essere connessi col mondo ma in cui siamo solo prodotti marci, da svendere al primo inserzionista di turno, per venderci cazzate che non ci servono o per estorcerci (volontariamente, ma in modo indotto) voti e consensi, modificando, senza che noi ce ne accorgessimo, pensieri, ragionamenti, sogni e illusioni.

Il tutto mentre clicchiamo sull’ennesimo like o postiamo il buongiorno caffè? a un contatto, amico e compaesano, che non sa nemmeno chi cazzo siamo. Lui non lo sa, ma un tizio, dall’altra parte del Mondo, lo sa benissimo. E si sfrega le mani.